Juan José Hoyos. Premio Nacional de Periodismo a la “vida y obra de un periodista”.

Afuera, junto a la puerta, hay una jaula colgada de un parasol de lata. Tres pájaros saltan nerviosos; el sol levanta nuevos colores en sus plumas verdes, azules, amarillas, y en sus colitas rojas. Junto a ellos está un hombre de sombrero que pasa todo el día sí, parado, junto a un estante de vidrio con cajas de dulces y turrones, galletas envueltas en papel celofán, chicles de todos los sabores, cigarrillos, chotos. En la jaula, un letrero: “Se vende”.

Sobre el piso hay un racimo de plátanos verdes, también para la venta. Y a unos pasos un mico encadenado a un poste de la luz y otra jaula con un pájaro de colores muy vivos –tiene plumas negras, anaranjadas, amarillas–. Parece un tucán. Los dos animales pueden correr la misma suerte de los plátanos o de los dulces si, antes de las seis de la tarde, resulta un comprador.

Es la cafetería de doña Juana, un bar de la calle Amador donde venden bizcochos, fritan chorizos y venden también café con leche, cerveza, tinto y aguardiente. Desde las mesas pueden verse, al otro lado de la acera, los muros derrumbados de la vieja plaza de mercado del barrio Guayaquil, convertida, ya sin techos y sin gente, en un parqueadero de carros también viejos.

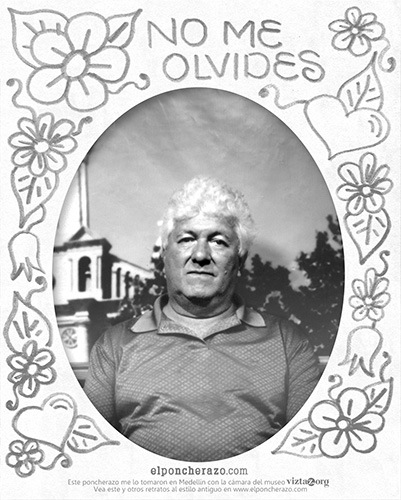

Medellín, 1984. Muestrario de un fotógrafo de poncherazo. Fotógrafo: Jaime Aguilar.

En la rocola de la cafetería de oye una canción muy triste de “Los Cuyos”; flota en el ambiente un olor incierto a cerveza derramada, a pandequesos calientes, a frutas podridas, a aguardiente de la víspera y a orines.

Dos hombres se abren paso entre la gente que camina por la calle Amador, para poder entrar a la cafetería. Uno de ellos lleva una lora entre un costal de fique. El animal aletea inútilmente y lloriquea, y luego llena con sus gritos el local. Los hombres encuentran, por fin, una mesa libre y se sientan a tomarse un par de cervezas frías, para calmar la sed.

Son las nueve de la mañana y en la puerta de la cafetería y hasta en su interior ya comienza a hacer calor porque el sol está dando de lado contra la fachada. El tipo de los pájaros, afuera, compone un parasol de cartón para no arderse la cara.

A unos pasos del rincón donde la lora sigue llorando en el costal, hay un señor vestido de gris y cabellos, bozo y patillas también grises. El viejo está sentado junto a una mesa en la que brilla, con un color plateado que parece inverosímil a esa hora, una copa llena de aguardiente. Tiene la cara roja y está hablando, mientras mira a la gente que pasa por la calle. A veces mira también el costal y la lora.

“Por ahí pasaba el tranvía” dice, alzando la mano para señalar la otra acera. “Y ahí comenzó toda la historia, sobre los rieles del tranvía, que quedaban al otro lado de la calle. En esa época la ruta del tranvía era por ahí, por donde va esa viejita, y cuando nosotros veíamos venir ese armatoste, teníamos que salir corriendo con las cámaras, para dejarle libre el paso, porque trabajábamos sobre los propios rieles”.

El hombre de llama Juan de la Cruz Rivillas y nació en Neira (Caldas), hace más de medio siglo. Está trabajando como fotógrafo de calle –en Medellín, la gente les dice “fotógrafos de cajón”– desde hace más de treinta y cinco años. Y es, junto con do Segismundo Durán, el fotógrafo más viejo del barrio Guayaquil.

Rivillas se toma el aguardiente de un solo golpe, sin hacer ningún gesto, y agrega:

“Había un chofer de tranvía que era muy conocido de nosotros y, cuando pasaba, paraba el tranvía y se quedaba aguardando que termináramos de tomar la foto para seguir con su viaje y no hacer parar a los clientes ni obligarnos a nosotros a mover muy rápido esos aparatos… porque ¿sabe una cosa? El secreto de las cámaras está en la llevada a guardar… tiene que ser como llevando a la novia, porque si no se descuadran muy fácil y le empiezan a salir a uno todas las fotos desenfocadas: eso me lo enseñó un fotógrafo italiano y por eso tengo enterito ese cajoncito desde que comencé a trabajar este oficio, hace casi cuarenta años. Nunca he tenido que arreglarlo. Solamente le he cambiado la madera, cuando la pudren los químicos. No se le olvide: el secreto está en la llevada a guardar…”

Medellín 1957. Ana Elvia Herrera y José Lotero. Fotógrafo: Por identificar.

Propietario: Gildardo Lotero H. Archivo: viztaz.org.

“Nosotros inventamos la `Polaroid´ en los años cuarenta”, agrega Rivillas. “Yo hice una de las primeras cámaras y la bauticé `La Foto Ya´, porque ahí no trabajábamos como en las fotos de tiempo. La puse así porque venía un tipo a tomarse una foto y yo le decía: `No se vaya que ya está… ya´ y a los diez minutos le entregaba lista una foto que no se borra ni se mancha y que el cliente la puede guardar, si le da la gana, hasta un siglo…”

Rivillas pide otro aguardiente, golpeando su copa de vidrio contra la mesa, y se toma el trago de una vez. Luego dice:

“Pero `eso´ eran otros tiempos… Cuando eso, no se habían incendiado ni la plaza de mercado ni la farmacia Pasteur ni se habían llevado de aquí la estación del Ferrocarril de Antioquia ni los proveedores de grano. En esa época todo el mundo tenía que pasar por esta calle, porque aquí venía a mercar todo el mundo, y nosotros nos parábamos ahí, sobre los rieles del tranvía, a tomar fotos. Éramos como veinte o veinticinco tipos, y a todos nos caía trabajo. Aquí había gente que, con una camarita como la mía, era capaz de sostener hasta ocho hijos y dos mujeres. Hubo uno al que le alcanzó la plata y la verraquea hasta para sacar tres hijos profesionales con un cajón de esos…”.

“Pero ahora”, agrega Rivillas, con el sabor del aguardiente todavía en la boca, “ahora, Ave María Purísima… Ahora ya no quedamos en esta calle sino cinco fotógrafos y eso porque algunos le revuelven al oficio la venta de mercancías o la barbería o la electricidad. Y a duras penas, en el día, sacamos la platica justa para pagar la noche en la pensión y pagar la comida y el aguardientico, que tampoco puede faltar… Segismundo, por ejemplo, trabaja en la barbería y en zapatería. Jesús vende mercancías dos o tres días a la semana, cuando la cosa se pone muy mala. Víctor es electricista graduado. Yo soy el único que me he quedado aquí, solo, dándole la cara a estos tiempos de miseria… y no me muevo de aquí porque no quiero hacer nada más en la vida y si me consigo dos pesos me los consigo aquí, tomando fotos de carné y fotos de amor”.

Mientras llega el nuevo servicio que Rivillas ha pedido golpeando la mesa con su copa, una mujer morena, que acaba de entrar a la cafetería de doña Juana, se para a mirarlo, con las manos puestas sobre la cintura. Rivillas aprieta la copa con los dedos quemados por las mismas sustancias químicas que guarda en poncheritas pequeñas, en el vientre de su cámara de cajón, y que le han manchado las uñas, dejándoselas del mismo color de las de un fumador. Luego, mira a la mujer con una sonrisa. Ella continúa parada junto a la mesa, sin moverse, y después dice:

“Ya se puso a tomar… y todavía no son siquiera las diez de la mañana…”

Él la mira, sonriendo todavía, y dice, alzando las manos para abrazarla: “Hola secretaria…” Luego explica: “Yo soy el único fotógrafo callejero del mundo que tiene secretaria. La conseguí nueva hace más de diez años (ya ni me acuerdo cuándo) y véala ya cómo se me está poniendo…”.

La mujer morena acepta con desgano la caricia de Rivillas y, después, le dice al oído, con algo de tristeza, con algo de ternura:

“¿Me regalás plata para tomarme un fresquito?”.

“Siéntese, mija, donde quiera, que a mi aquí me fían hasta esta fonda…”

Antes de irse a trabajar con la cámara, refunfuñando, la mujer vuelve a hablar:

“Hoy no vamos a hacer ni para pagar la pieza…”.

Rivillas la mira salir con la misma sonrisa con la que ha recibido esa mañana el mundo y la vida.

“A mí lo único que me hace daño en esta vida es la falta de aguardiente”, dice. Y alza la copa, de un color plateado inverosímil. “Ave María. Yo no sé qué haría sin el aguardiente y sin la secretaría… sobre todo cuando estoy enguayabado: yo enguayabado no soy capaz ni de recortar una foto con unas tijeras. Y mientras me tomo los primeros aguardientes para calmar los nervios, ella me reemplaza. Porque aquí la cosa es muy verraca, aquí con capaces de quitarle a uno un cliente aunque lo tenga ya peinado y sentado para tomarle la foro. Aquí, si uno se descuida, le quitan el cliente, la cámara y hasta la secretaría… Ave María, hombre, yo no sé qué haría sin ella. Yo la tengo desde hace… (hombre, yo soy tan desmemoriado), póngale quince o veinte años, por lo menos. La secretaría fue lo único que conseguí hecho para mi fotografía. Lo demás lo hice yo con mis propias manos, menos la lente, que es con un obturador `Compus´ finísimo, 1.45. A mí me gusta trabajar con cosas buenas…”.

Rivillas y su secretaría viven, desde que se conocieron, en el hospedaje Riomar. Allí empezaron a pagar por noche quince pesos, hace quince o veinte años. Ahora están pagando 170 pesos. Los demás, que no son clientes viejos como ellos, pagan 300 pesos.

Después de pedir un nuevo servicio, que consume casi de inmediato, vuelve a hablar de los viejos tiempos. “Yo comencé a trabajar en este oficio porque la vida lo quiso así… Me vine para Medellín por ahí en el año cuarenta y cinco, sin saber nada de fotografía”. Su hermano, que peluqueaba en el edificio Carré, lo colocó como herramentero en una construcción y después como aprendiz de peluquero. Dejó ambos trabajos por nimiedades. Es un hombre orgulloso y sumamente sensible.

Rivillas se toma otro aguardiente en el momento mismo en que la secretaria vuelve a entrar en la cafetería de doña Juana. Ella se acerca a la mesa poniendo una cara de mujer ofendida y luego dice:

“Le apuesto lo quiera a que hoy también va usted a salir de aquí borracho…”.

“Usted me conoció borracho”, contesta Rivillas. “Y así me ha soportado todos estos años…”

La secretaría se va sin decir una palabra. Un minuto después entra un amigo de Rivillas, con los ojos colorados y, apenas lo ve, se acerca a la mesa.

“Hermano, ¿sabés la última?”.

“¿Qué?”.

“Mataron a El Borracho”.

“No me digás. Qué pesar, hombre. ¿Cuándo fue la vaina?”

“Antenoche”.

Rivillas se pone triste. Luego cuenta que El Borracho era un niño de diez años que se pasaba todo el día y toda la noche merodeando por los bares de Guayaquil, pidiendo aguardiente en todas las mesas, hasta que se dormía de la borrachera. Si no le daban, el muchacho cogía cualquier copa de la mesa, que estuviera llena, y se la tomaba. Después salía corriendo.

“Lo mató un borracho que se puso bravo, en un bar de aquí, de Bolívar… -agrega el amigo- Le dio un botellazo en la cabeza…” “Pobre Borracho”, dice Rivillas, poniéndose triste. El amigo se va sin tomarse un trago, sacudido todavía por la historia. Está buscando a todos los amigos para contarles.

Rionegro 1939. María Mercedes Quintero Vergara. Fotógrafo: Por identificar.

Propietaria: Marta Montoya Vásquez. Archivo: viztaz.org

“Pobre Borracho”, repite Rivillas. Y después se toma otro aguardiente para seguir contando por qué la vida lo volvió un fotógrafo callejero.

“Mi hermano estaba muy bravo conmigo, pero a los dos o tres días llegó y me dijo: `Ahí le conseguí otro trabajo. Yo creo que ese si le va a gustar…´. Yo le contesté: `A ver, qué hay que hacer´. Y él me dijo: `Se me va ya para la fotografía de don Pedro Nel Guevara, que queda enseguida de la cacharrería La Campana, y le dice a él que va de parte mía”.

“Don Pedro Nel me miró y me colocó ahí mismo. Me pusieron a mostrar las fotos, a dar los precios, a decirle a la gente que pasaba `Siga, por favor´ y a entregar las fotos. Yo empecé a hacer eso, pero me fijaba en todo, hasta que un día los dos hermanos se fueron a ver una corrida de toros y me dejaron solo en la fotografía, después de darme estas instrucciones: `Si alguien llega a hacerse retratar, usted hace que le toma la foto, ósea que le quita la tapa al lente y le hunde a la cámara este botoncito y después le hace el recibo al cliente y le pide la mitad y se la descuenta del total y le pide que madrugue al otro día para revisar el negativo, a ver si queda bueno, para volver a tomar la foto´. La máquina era una cámara vieja de 13 x 8, de galería, y cada placa creo que tenía 8 fotos. La lente, eso sí me acuerdo, era un `Compus´, como el que yo tengo ahora, finísimo, 1.45”.

Rivillas se sonríe, iluminado por los recuerdos, y luego dice:

“El primer cliente que apareció fue un policía que necesitaba unas fotos, pero de afán, para el otro día por la mañana. Yo le pedí cinco veces más de lo que valía la foto común y corriente y él aceptó el precio. Y como yo ya había visto cómo hacían las fotos los patrones… esa misma tarde me revelaron la placa y los patrones me dijeron que no me había faltado sino un milímetro de enfoque para que me hubiera quedado bien nítida. Se quedaron tan bravos esos tipos conmigo… y ellos, que no le enseñaban a nadie, me enseñaron a tomar fotografías. Yo ya estaba cansado de estar sacudiendo el polvo de los cuadros y de decirle a la gente: `Bien pueda, entre´. Llevaba un año en eso y el sueldo era insignificante. No me faltaba sino perfeccionarme. Y me perfeccioné en la única foto de tiempo que había en Guayaquil. Un tiempo después me dejaron de administrador”.

Rivillas golpea otra vez la mesa con su ropa. El aguardiente llega en las manos de una muchacha que mira al viejo como si fuera una aparición. Y Rivillas sigue hablando.

“Un días leí un aviso en El Colombiano. El Directorio Conservador necesitaba un fotógrafo. Yo vi la oportunidad de conseguirme ahí unos pesitos más y me fui con los godos a tomar fotos, porque en la foto me dijeron que me guardaban el puesto. Cuando volví, a los dos o tres meses, ya politizado, y fui a hablar con do Pedro Nel, él me dijo, metiéndole ya política al asunto: ‘Rivillas, nosotros somos liberales. ¿Cómo vamos a poner a administrar la fotografía a un conservador como usted?’. Y me echaron. Ese día decidí comprar mi primera cámara de cajón. Y la compré en vísperas de unas primeras comuniones. Me la vendió un señor Patiño. Le metí plata a los materiales y me fui a estrenarla al municipio de Caldas.

Allá me encontré con otros cuatro fotógrafos y me tuve que retirar a cuatro cuadras de ellos para que no vieran los borrones que yo estaba sacando. Todas las fotos me salieron desenfocadas, pero la gente me las compró. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con estas porquerías de cámaras de cajón: en ellas se hace con papel el negativo y después el positivo. Yo esta acostumbrado era a sacar películas en una prensa eléctrica… Hice el debut en caldas y me gradué de fotógrafo viendo salir las fotos: a unos les mochaba los pies, a otros la cabeza y los volvía a cuadrar para repetir las fotos. Después me fui a ver lo que hacían los otros colegas y encontré que había tipos más chambones que yo. Entonces me puse feliz. Ese día quedé graduado de fotógrafo de ponchera, como les decimos en Antioquia”.

Rivillas aún no ha acabado su historia y la secretaria está otra vez ahí, parada junto a la mesa, y mirándolo:

“Ahora sí se emborracho del todo”, dice.

“Mejor dicho, renuncie para no tenerla que echar…”, contesta Rivillas.

La secretaria se va y Rivillas pide otro aguardiente, inundado de una felicidad extraña. Luego dice: “Después de mi grado, me fui directo para Guayaquil y me paré ahí en esa esquina. Un día, conversando con un hijo de un amigo, que era locutor en la Voz de las Américas, él pasó y me vio lavando unas fotos en una ponchera, y no dijo nada; pero al otro día, en el programa, dijo por la emisora: ‘Vaya donde Rivillas a que le peguen un poncherazo. Rivillas, el mejor fotógrafo de Antioquia’. Eso me dio más ánimo y yo, como fotógrafo graduado, empecé a ponerle cuidado al negocio y a trabajar de frente. Después decidí salir los sábados y domingos a los pueblos. Ahí fui cuando conocí a Samuel Bedoya, alías ‘El Difunto’, y él me invitó para que nos fuéramos para Minas, un pueblo que quedaba a toda la entrada de Amagá.

“Nos fuimos a ‘casear’, o sea a tomar fotos de casa en casa, ofreciendo la fotografía. Teníamos que sacar al niño, hacerlo lavar y peinar y después organizarlo para la retratada. Hasta que un día un arriero nos mamó gallo y nos hizo subir una loma, con ese cajón al hombro, para que retratáramos las hijas, y llegamos a una casa donde no nos compraron ni una foto y nos dijeron, apenas habíamos coronado la cima: ‘No le crean nada a ese charlatán. La única platica que tenemos son dos pesos’. Desde ese día no volví a casear y mi amigo Samuel bedoya, alías ‘El Difunto’, se volvió pintor porque resolvió no volver a tomar fotos. Desde ese día estoy aquí. Y ahora que tengo ya 62 años, menos que me muevo. Qué tal estar andando por ahí, que le dé a uno una maluquera saliendo de un pueblo… La última vez que acepté salir de esta esquina fue por unos amigos que me llevaron a Barbosa. Seguí yendo cada ocho días, pero me conseguía dos mil pesos y me gastaba tres mil en aguardiente. ‘Rivillas, me decían, venga tómese un aguardiente’. Tuve que suspender eso, porque la cosa se volvió un lío… Imagínese usted, uno salir bien rascado de un pueblo, con ese cajón al honro, y que el chofer diga ‘yo sí lo llevo’ y el ayudante diga que ‘no’”.

Se queda callado durante un instante y luego dice:

“Ahora sí se me llegó la hora de hablarle de las fotos de amor. Tomémonos el último…”

Y cuando ya tiene entre pecho y espalda el que llama “el último aguardiente”, saca del bolsillo de su saco un sobre lleno de cartulinas.

“Estas son las fotos de amor que yo tomo”, explica, repasando con sus manos amarillas los papeles envejecidos. Y va leyendo frases como éstas:

Siempre unidos amor mío (para dos enamorados, o aun cuando no estén enamorados, se toman la foto y ahí se enamoran).

Tú eres la luz que alumbra mi destino.

Si amar es un delito, me condenaría por ti.

Sangra mi corazón sólo por ti.

Mi corazón te ama y está herido con tu amor.

(En todas estas fotos hay un corazón atravesado por una espada, la sangre cae a una copa).

¿Sabes qué es un beso? Es una oración. ¿Quieres que oremos? (esa es para los tímidos).

Iré volando en busca de tu amor (esta paloma lleva una cadenita en el pico, con un corazón: una carta secreta tal vez).

Mi corazón te ama y está herido con tu amor.

No hagas a un lado a tu amigo viejo, que el amigo nuevo no vale más que el viejo.

Si necesitas para amar dos vidas, yo te doy la mitad de mi corazón, la otra mitad no me la pidas, la necesito para amarte yo. (Yo no sé de donde saqué eso. Yo no leo nada. Eso lo saque de una mujer que yo quería mucho y le dio una enfermedad y se murió).

Amo la vida porque te amo a ti.

Si no me amas dímelo. Mi felicidad eres tú amor mío. No podrás olvidarme.

Te pescaré amor (esto está escrito en un pez, mejor dicho, no es un pez sino un tiburón).

Si me falta tu amor, quiero una tumba (se ve una tumba con una corona de espinas). Siempre te esperaré.

Rivillas dice que todas esas frases de amor, que están escritas alrededor de un corazón, donde va la foto del cliente que la solicite, se las inventó una vez que se estaba muriendo en el hospital de san Vicente de Paúl, víctima de un infarto, una enfermedad que no le da a los pobres sino cuando tienen “un buen corazón”.

“Vámonos”, dice Rivillas, guardándose en el saco las cartulinas de sus fotos de amor. “Estas son las últimas fotos de amor que se están tomando en Guayaquil. Aprovechen…”.

Dos minutos después está en la esquina de Amador con Alhambra, junto a su cámara de cajón, olvidado ya el guayabo, ya armado de lapicero, tijeras, sobres, toallas, pisapapeles, baldes, tinta roja y hasta un tablero verde “para decorar el fondo”.

“Nosotros estamos prestando un servicio social y ni así nos dejan trabajar”, dice. “Una vez vinieron unos policías, manejados por un teniente, y el teniente dijo: ‘Quiten esas mierdas de aquí, que están estorbando’. Y yo reuní a los fotógrafos que quedamos en esta calle y nombramos una comisión y fuimos donde el teniente y le dijimos: ‘Señor teniente, éstas no son mierdas, éstas son unas cámaras fotográficas, si quiere se las mostramos por dentro…’. Y el teniente se yuvo que aguantar y no volvieron a jodernos”.

Una muchacha de ojos verdes se acerca a Rivillas y le dice:

“Tómeme una foto”.

Rivillas la mira, y la muchacha agrega: “Es para un novio que yo tenía y que no le quedó ni una foto mía. Yo quiero regalársela”.

Y Rivillas saca del bolsillo de su saco la colección de cartulinas y escoge una leyenda y le dice a la muchacha: “Bien pueda siéntese. En cinco minutos se la entrego. Y con esa foto, ese hombre se va a morir y va a volver con usted de rodillas, niña”.

En seguida, Rivillas prepara la cámara, mete la cabeza en el cajón, enfoca la muchacha usando un cristal esmerilado, mueve una varilla, dispara el obturador y… dos minutos después ocurre el milagro:

La foto comienza a aparecer en sus manos en un papel bañado de productos químicos que parecen mágicos y que él guarda en el vientre de la cámara de cajón. Mientras tanto, la secretaria, diligente, le presta ayuda en todas las operaciones. Pero él ya no necesita ayuda porque ya no está enguayabado. La muchacha recibe la foto y se pone muy feliz. Después Rivillas dice:

“Vámonos para La Cueva”.

La Cueva es una cantina situada en Carabobo, a media cuadra de donde Rivillas se pasa todo el día tomando fotos, bajo el sol. El local está empotrado al final de un zaguán oscuro, sórdido. Todas las paredes del negocio, incluido el orinal, están decoradas con cuadros pintados con pintura fosforescente. Por la noche, las figuras y los paisajes de los cuadros brillan con un brillo extraño bajo la luz de las lámparas de luz negra que prende con paciente amor, después de las seis de la tarde, el administrador del bar, Gilberto Zapata.

Zapata es llamado “El Loco” por sus amigos y es un minero de Angelópolis que se pasó media vida metido en las minas de carbón del Suroeste de Antioquia. El hombre llegó a Medellín a administrar el negocio desde hace ya 25 años.

“A mí me gusta venir donde ‘El Loco’ porque él es un alma caritativa con los enguayabados y yo ya estoy enguayabado otra vez. Además ‘El Loco’ me fía”, dice Rivillas.

El local permanece sumido en una penumbra amarilla que no deja adivinar qué hora es. Buena parte de la iluminación proviene de los cuadros pintados por “El Difunto”, el fotógrafo amigo de Rivillas que un día le propuso ir hasta Minas a tomar dos pesos de retratos.

En la penumbra, los cuadros están llenos de tigres, culebras, leones y caimanes y selvas: parecen llamas.

“Mírelos”, dice Rivillas. “Tienen veinticinco años de pintados. No los hemos dejado tocar. Los pintó ‘El Difunto’ ya se murió. Por eso se van a quedar ahí, por lo menos hasta que esto cambie de dueño…”.

La Cueva es un bar donde uno puede estar tranquilo en medio de ese puerto sin mar y sin río, y ya abandonado, que es Guayaquil, un barrio lleno de gente buena como Rivillas y “El Loco” y lleno también de hampones y atracadores. Un oasis de paz donde el dueño del bar cuida a los clientes y uno puede oír, si quiere, todo el día, “El hijo sin consuelo”, una canción compuesta por Luis Eduardo Echavarría, un cantante triste que vivía en el barrio Aranjuez y que también se murió ya, como “El Difunto”.

“Enguayabado no soy capaz ni de cortar una foto con tijeras”, vuelve a decir Rivillas, sabiéndose el cierre del pantalón, después de regresar del orinal. “Por eso estoy prendido otra vez. Y estando prendido, las fotos me quedan mejor…”

Mientras Rivillas habla, un hombre con la mirada extraviada, parado junto al piano, está pintando el bar del Ruzo así, con zeta) en un papel que sostiene en una mano. Un borracho se le acerca por la espalda, mira el papel por encima del hombro y luego le dice:

“Te quedo muy bonito”.

Cuando Rivillas por fin se despide, en la rocola sigue sonando “El hijo sin consuelo” y en las paredes brillan las pinturas, los tigres, los caimanes, las selvas, los ríos y los leones de los cuadros de “El Difunto”. Brillan a pesar de que apenas son las dos y media de la tarde.

Agradecimientos a Juan José Hoyos por habernos cedido este cuento para ser publicado.