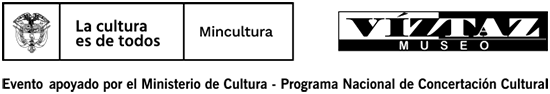

Jaime Aguilar Maya. Poncherazo tomado en la Plaza Botero, 2017. Archivo: viztaz.org

Hasta hace algunos años el barrio Guayaquil, esa “ciudad dentro de otra”, era el corazón de Medellín, sus calles pululaban de gente. En sus bares se reunían los campesinos que llegaban de los pueblos, en ellos Gardel era el dios y allí estaban levantados sus altares.

Del grupo de fotógrafos que trabajó alguna vez en los alrededores de la antigua Plaza de Mercado de Cisneros solo permanecen don Jesús Ospina, el Mister y el Grillo. Consumen sus últimos días viendo pasar a la variada fauna de seres que habita en las pensiones y en las calles de lo que queda del barrio Guayaquil: putas, travestis, mendigos, rateros y rebuscadores de toda índole.

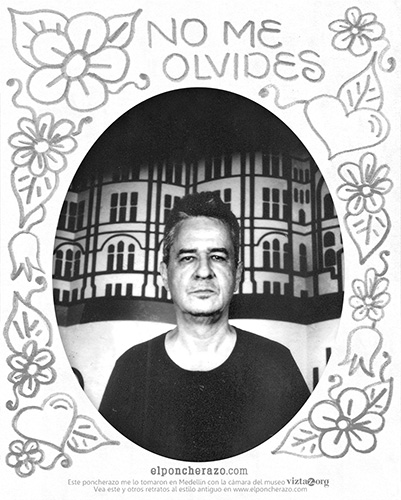

Don Jesús sigue madrugando todas las mañanas a armar su máquina, al pie de los locales comerciales de la calle Amador, entre carreras Carabobo y La Alhambra. La máquina es un rústico cajón de madera, sostenido por un trípode, que a la vez es cámara y laboratorio, lo que permite entregar las fotografías un momento después de haberlas tomado. El interior del cajón funciona como cuarto oscuro. En él, sus dueños mantienen el papel y los químicos, vertidos en dos pequeñas latas de sardinas.

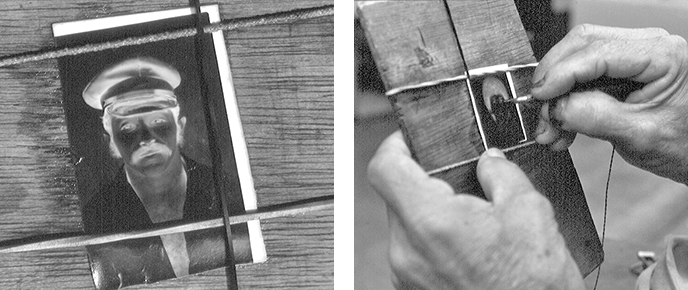

Los fotógrafos de cajón de Guayaquil se llamaron a sí mismos, durante muchos años, fotógrafos instantáneos. Pero, según cuenta Rivillas, en una época un fotógrafo al que llamaban El Matador, y que había sido policía, lavaba las fotografías en una ponchera de peltre. Un locutor de La Voz de las Américas, contertulio del bar La Canoa, a donde iban muchos de los fotógrafos a tomarse un aguardiente entre foto y foto, por mamarles gallo a sus amigos, invitó a sus oyentes a que fueran a Guayaquil a tomarse un poncherazo. La bola se regó y, desde entonces, todo el mundo los conoce como los fotógrafos del poncherazo. En otras regiones de Colombia a este tipo de fotografía le dicen “foto agüita”.

Del campo a la ciudad

Todos llegaron hace muchos años de algún pueblo, como aprendices de los más diversos oficios. Trabajaron como peluqueros, albañiles, carpinteros, vendedores de frutas o predicadores del evangelio. Eran campesinos acostumbrados a trabajar como agricultores, llegaron a la fotografía después de un sinnúmero de azares. La magia de ese arte los atrapó y ahí se quedaron.

Hoy persisten en su oficio, por la fuerza de la costumbre, porque ya están muy viejos para aprender un nuevo arte y volver a empezar. Piensan morirse al pie de sus cajones, como ya se han muerto tantos: don Segismundo Durán murió inválido y con más de 90 años, el último noviembre; Marquitos murió hace un año, cuando estaba a punto de cumplir un siglo de vida.

Aprendiz de mago

Don Jesús Ospina aprendió a “hacer gente” viendo trabajar a los fotógrafos de la vieja guardia: Fidel Guevara, don Lolo, Luis Flórez, Samuel Bedoya, Rivillas… Construyó un cajón elemental, copiando de memoria las máquinas de los veteranos; compró papel y se fue para su casa a ensayar. Estuvo retratando a su mujer durante varios días, antes de ver aparecer las primeras fotografías de calidad.

En esa época, cuando existía la Plaza de Mercado, los tranvías bajaban por la calle Amador y los trenes llegaban hasta la estación del Ferrocarril de Antioquia: “Había mucho trabajo, uno llegaba a las seis de la mañana y encontraba esto lleno de gente esperando. Teníamos que decirles que aguardaran hasta que acabara de amanecer y hubiera suficiente luz para retratarlos. Lo mismo sucedía por la noche, se quedaban muchas personas sin retratar cuando oscurecía. Éramos como 28 fotógrafos y había trabajo para todos, a diario. Durante la semana trabajábamos aquí en Medellín, y los fines de semana viajábamos a los pueblos”.

Fotógrafos del día blanco

A pesar de sus setenta y un años bien trajinados, don Jesús es una persona fuerte y saludable, que no aparenta esta edad. Es un mestizo de cabello muy negro y abundante. Habla con modales lentos y corteses de los tiempos en que comenzaba como fotógrafo y no existía, todavía, carretera para viajar a la mayoría de los pueblos del departamento.

Anduvo por Ituango, Anorí, Santa Bárbara, Ebéjico y Urabá. Armaba su cámara de cajón en las plazas de los pueblos los días de mercado o en las temporadas de primeras comuniones y confirmaciones. Había mucho trabajo. “Valía la pena arriesgarse a caminar un día entero con una máquina de estas a la espalda, porque uno regresaba con buena plata en el bolsillo. Uno podía irse con plata prestada o fiar material. Muchas veces nos fiaban hasta el hotel y la comida porque los dueños sabían que conseguíamos con qué pagarles”.

Retiro forzoso

Cuando se retiró, Rivillas era uno de los fotógrafos más antiguos de Guayaquil; trabajó en la esquina de la calle Amador con Carabobo durante más de 40 años. Desde hace dos meses guardó su cámara, está enfermo y a la espera de una delicada operación. Se pasa los días acostado, viendo televisión o escuchando radio, encerrado en la pieza del Hospedaje Riomar, donde ha vivido por más de 25 años. Rivillas comparte su cuarto con Romelia, la compañera de sus últimos años. El lugar es estrecho y mal iluminado. En un cuadrado de tres metros de lado se amontonan los escasos enseres de la pareja. Una cama de matrimonio ocupa más de la mitad del espacio. De las paredes cuelgan la ropa, los trastos de cocina y varias imágenes religiosas. La cocina está situada dentro de la misma habitación: encima de una repisa empotrada en la pared del frente de la cama se encuentra una parrilla de dos puestos. A su lado, en un rincón, en medio de las ollas y los utensilios de cocina, hay un pequeño televisor en blanco y negro que permanece encendido día y noche. El vapor de la comida que desprenden las ollas del fogón se mezcla con el olor a encierro y a sudores antiguos.

En el Hospedaje Riomar uno siempre se encuentra con alguna mujer parada en la puerta o sentada en las empinadas escaleras de madera, esperando a que un desconocido la invite a “hacer un rato”. Al final de las escaleras hay una segunda puerta que permanece cerrada con llave por miedo a los ladrones. Al entrar se lee un aviso: “se alquilan piezas y camas”. La vieja casa de paredes de tapia es un refugio de hombres solos. Sus huéspedes son trabajadores de la calle que han vivido allí durante años, siluetas que se pasean en silencio por los corredores oscuros.

Fotografías de tiempo

Rivillas comenzó su vida de fotógrafo trabajando como pregonero en el gabinete de don Pedro Nel, Foto Colombia. Su trabajo consistía en promocionar las fotografías, parado en la puerta del estudio: “A la orden, las fotografías de tiempo, a la orden...”, decía. A los pocos meses había descifrado los misterios del oficio y decidió independizarse. “A mí me gustaba mucho el aguardiente, una vez tuve un gabinete y me lo bebí enterito”, recuerda Rivillas con su voz pedregosa y cansada. “Yo había visto a los fotógrafos instantáneos que trabajaban en la calle, al frente del gabinete de don Pedro Nel. A todos les iba muy bien, no daban abasto, muchas veces la gente tenía que hacer cola para que la retrataran. Me puse a pensar, si estos tipos viven de eso, ¿por qué no puedo vivir yo también? Entonces, compré un cajón por siete pesos, se lo compré a un viejito Patiño. Así empecé, sin que nadie me enseñara, viendo trabajar a los demás”.

De casa en casa

“El primer trabajo que hice fue en una salida a Caldas, a unas primeras comuniones. Las fotografías me quedaron muy malas, unos quedaron sin cabeza, otros sin pies, otros desenfocados... con el tiempo aprendí”.

“Viajé mucho por los pueblos, íbamos a las ferias y a las fiestas patronales. Me gustaba mucho ir de casa en casa ofreciendo las fotos. Los campesinos eran muy noveleros y hacían retratar a los niños y a toda la familia. Eso también se acabó cuando apareció la fotografía en color. A los montañeros no les gustaba sino el color. Ya se perdía la ida a un pueblo, no se pudo volver a viajar”.

El fin

“Primero llegaron los telescopios y después la fotografía en color. En las primeras comuniones y confirmaciones nadie volvió a hacer retratar a un muchacho en blanco y negro. La gente le fue cogiendo vergüenza a las fotos que nosotros tomábamos, pero seguimos trabajando. Aquí en Medellín todo el mundo necesitaba sacar fotografías para los documentos y, gracias a eso, estuvimos ocupados durante varios años. Entonces, llegó esa plaga de los laboratorios comerciales que sacan 15 fotografías instantáneas por quinientos pesos, ¡lo mismo que nosotros cobramos por tres o cuatro fotos! Hasta ahí llegamos, eso nos acabó de enterrar. Nos quedamos con los brazos cruzados”.

Aún toman una que otra foto a algún desempleado sin esperanza que necesita presentar otra hoja de vida. “Esto se acabó. Yo no soy un fotógrafo; soy un atorrante que se gasta los días aquí parado, cuidando un cajón”, dice con amargura el Mister.

Medellín 1989.